東大寺・転害門

とうだいじ・てがいもん □奈良県奈良市

<東大寺の兵火を生き延びた、歴史の証人。>

奈良市にある転害門は、奈良時代から現存する東大寺で最も古い建物のひとつです。二度の兵火を免れた国宝の門は、1300年に及ぶ歴史を物語る風格を漂わせています。観光地化された他の門とは異なり、街並みに溶け込むように佇む姿は、知る人ぞ知る隠れた名所です。本記事では、東大寺・転害門の魅力やアクセス、実際に訪ねて分かったオススメ情報などを詳しく紹介します。

東大寺の兵火を生き延びた、歴史の証人。

転害門は広大な敷地を誇る東大寺境内の、西側の玄関口です。平城京の心臓部・平城宮から一直線に伸びる一条通の先にあります。通りの突き当たりに敢然と構える佇まいは、ある種独特の景観でもあり、このあたり「奈良きたまち」と呼ばれるエリアのシンボル的存在です。

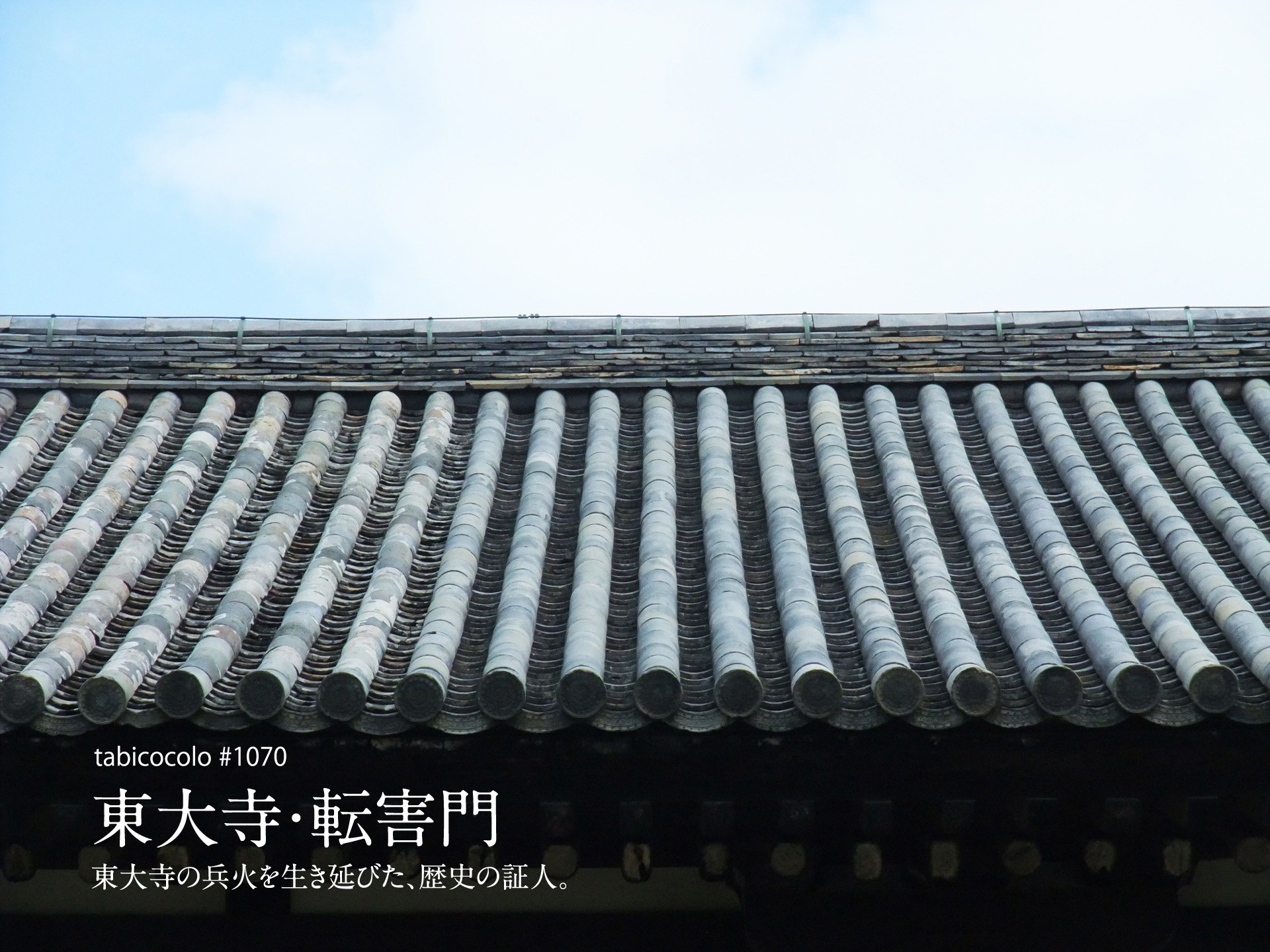

転害門は国宝に指定されている、とても立派な門です。南大門と比べるとさすがに小さいですが、幅15m、高さは11mあり、12本の柱に支えられた壮大な建築。本瓦葺きの切妻屋根が横に広く造られており、安定感と優美さが同居する佇まい。微妙な曲線が配され、また寺の門には珍しく大注連縄が飾らせてあり、独特の風情を纏う門です。そして何より素晴らしいのは、転害門が自然と放つ風格。それは間違いなくこの建築が刻んできた歴史、年輪です。

東大寺境内の西側の門となる「転害門」。幅15m、高さは11mある立派な門で、国宝に指定されている。

境内側から門外を望む。

古色を纏う12本の柱が支えている。

1300年に渡る、奈良の歴史が刻み込まれている。

転害門は東大寺では最も古い建物のひとつです。創建は762年。天平麗しい奈良時代の全盛期。当然東大寺にはその時には既に多数の堂塔がありましたが、平重衡の兵火(1180年)、三好・松永の戦い(1567年)という二つの火災によってほとんどの建物が焼失してしまいました。しかし境内の端にある転害門はどうにか火災を免れ、今に至るまで創建当時の姿を伝える数少ない存在なのです。よく見ると、柱は長年の風雨により表面が浸食され、木の節やうねるような木目が浮き出しています。そこには1300年に渡る奈良の歴史が刻み込まれています。そのオーラは、転害門にしか出せないもの。

柱は長年の風雨により表面が浸食され、木の節やうねるような木目が浮き出している。そこには1300年の歴史が刻み込まれている。

本瓦葺きの切妻屋根は緩やかな勾配。

762年に建てられてから一度も失われなかった。

街角の風景になることを、選んだ転害門。

しかし、です。このように大変貴重な建築であるにもかかわらず、転害門は町に違和感なく同化し、あたかもこの町、奈良きたまちの日常の一部であるかのように佇んでいるのです。昔から転害門があることは知っていましたが、あまりに普通に存在していて気にも留めないくらいでした。奢らず、目立たず、今こうして街角の風景になることを選んだ転害門。これからもずっと、受け継がれていってほしい存在です。

転害門は町に違和感なく同化し、あたかもこの町「奈良きたまち」の日常の一部であるかのように佇んでいる。

転害門の脇にある地蔵尊。

安定感と優美さが同居する佇まい。

photo.

アクセスマップ

■公共交通機関

- 近鉄奈良駅:徒歩約18分(約1.4 km)

- JR奈良駅:徒歩約31分(約2.4 km)

- 奈良交通バス:近鉄奈良駅から循環線「青山住宅行」 →「手貝町」下車すぐ

■車でのアクセス

- 京奈和道 木津IC:約7 km・車で15分

- 駐車場:なし(近隣の有料駐車場をご利用ください)

詳細情報

| 名称 | 東大寺・転害門 |

|---|---|

| 所在地 | 奈良県奈良市雑司町406−1 |

| 問い合わせ先 | 0742-22-5511 | 東大寺寺務所 |

| 休業日 | 無休 |

| 料金 | - |

| 駐車場 | なし |

| 公式サイト | http://www.todaiji.or.jp/contents/guidance/guidance9.html |

| wikipedia | - |

| 食べログ | - |

| トリップアドバイザー | https://www.tripadvisor.jp/Attraction_Review-g298198-d10408489-Reviews-Tegaimon-Nara_Nara_Prefecture_Kinki.html |

| LAST VISIT | 201911 |

※掲載のデータは当ページ更新時点でのものです。以後の変更や詳細な情報につきましては、ご自身でお問い合わせの上ご確認いただきますよう、あらかじめご了承ください。