大報恩寺(千本釈迦堂)

せんぼんしゃかどう・だいほうおんじ □京都府京都市

<圧巻の国宝群と、おかめの伝説。>

京都市にある「大報恩寺(千本釈迦堂)」は、応仁の乱を奇跡的に免れた洛中最古の本堂を持つ古刹です。霊宝殿には、運慶の弟子・定慶が手がけた国宝の木造六観音菩薩像をはじめ、多くの仏像が安置されています。本堂の棟梁の妻「おかめ」の悲話も有名です。本記事では、大報恩寺の魅力やアクセス、実際に訪ねて分かったおすすめ情報などを詳しく紹介します。

圧巻の国宝群と、おかめの伝説。

大報恩寺は観光客がこぞって訪れる清水寺や金閣寺や銀閣寺ほどの知名度はありませんが、多数の国宝・重要文化財を所蔵している隠れた名刹です。長く寺巡りをしていると、境内に入った瞬間直感的に感じる「時空の奥深さ」のような感覚があるのですが、この大報恩寺はまさしく歴史的にも空間的(建物)にも、壮大な奥深さが感じられるお寺でした。

元々は新西国三十三所めぐりで参拝しに来たのですが、大報恩寺の素晴らしさにとことん魅了される参拝となりました。

簡素な造りの大報恩寺山門。しかしその向こうには歴史的にも空間的にも、壮大な奥深さが感じられる境内が広がる。

山門へと続く、石畳の参道。

新西国三十三所の第16番札所となっている。

応仁の乱を生き残った、洛中最古の本堂。

南側にある細い参道から、小さな山門をくぐります。左手に赤鳥居が印象的な「稲荷社」と北野天満宮から移築された「北野経王堂」、右手に「不動明王堂」を見ながら、正面に本堂である「千本釈迦堂」があります。正面が五間、奥行きが六間ある大きなお堂で、建てられたのは大報恩寺の創建(1221年)から6年後の1227年。その後室町時代に京都を暗黒の破壊に導いた応仁の乱で奇跡的に焼失を免れ、洛中に現存する最古の建築物として知られています。その希少価値から国宝に指定されていますし、地元では大報恩寺のことを指して「千本釈迦堂」と呼んでいるほどです。

堂内は見学もでき、800年の時を重ねてきた太く力強い柱や梁、またそこから滲み出すような化石のごとき時間が流れています。また柱には応仁の乱の際に付けられた刀の傷痕が残っています。本尊の釈迦如来像も創建当時のものであり、普段は非公開ですが毎年精霊迎えの8月上旬のみ開帳されます(今回もそのタイミングで参拝しました)。

1227年に建立、「千本釈迦堂」と呼ばれる大報恩寺の本堂。実は洛中に現存する最古の建築物。

豊かな植栽に彩られるのも特徴。

北野天満宮から移築された「北野経王堂」。

心震える、「霊宝殿」の圧倒的な仏像群。

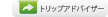

そして大報恩寺で必ず見ておきたいのが「霊宝殿」です。本堂の西側奥にある鉄筋コンクリート造の大きな建物なんですが、この内部に圧巻の仏像群が安置されています。

館内はかなり広く、博物館のように無数の仏像が安置されています。しかもガラスケースに収まっているのではなく、腰の高さほどのガラス製の柵があるだけ。だから諸仏を直接見ることができるし、同じ空気を吸うことができるのです。そして、表現が的確かどうかは分からないですが、その空気には仏像の「香り」も含まれています。その「香り」の中には、当時の仏師の技術と誇り、貫主の想いや信念、信徒の信仰心が混じっていて、数百年の時を超えて今自分の中に届いているのです。その圧倒されるような感覚が、私の仏像を見る時に好きな感覚です。

大報恩寺で必ず見ておきたいのが「霊宝殿」。多数の国宝や重要文化財を含め、圧巻の仏像群が安置されている。

霊宝殿と本堂の拝観順路入口。

大報恩寺の本堂は国宝に指定されている。

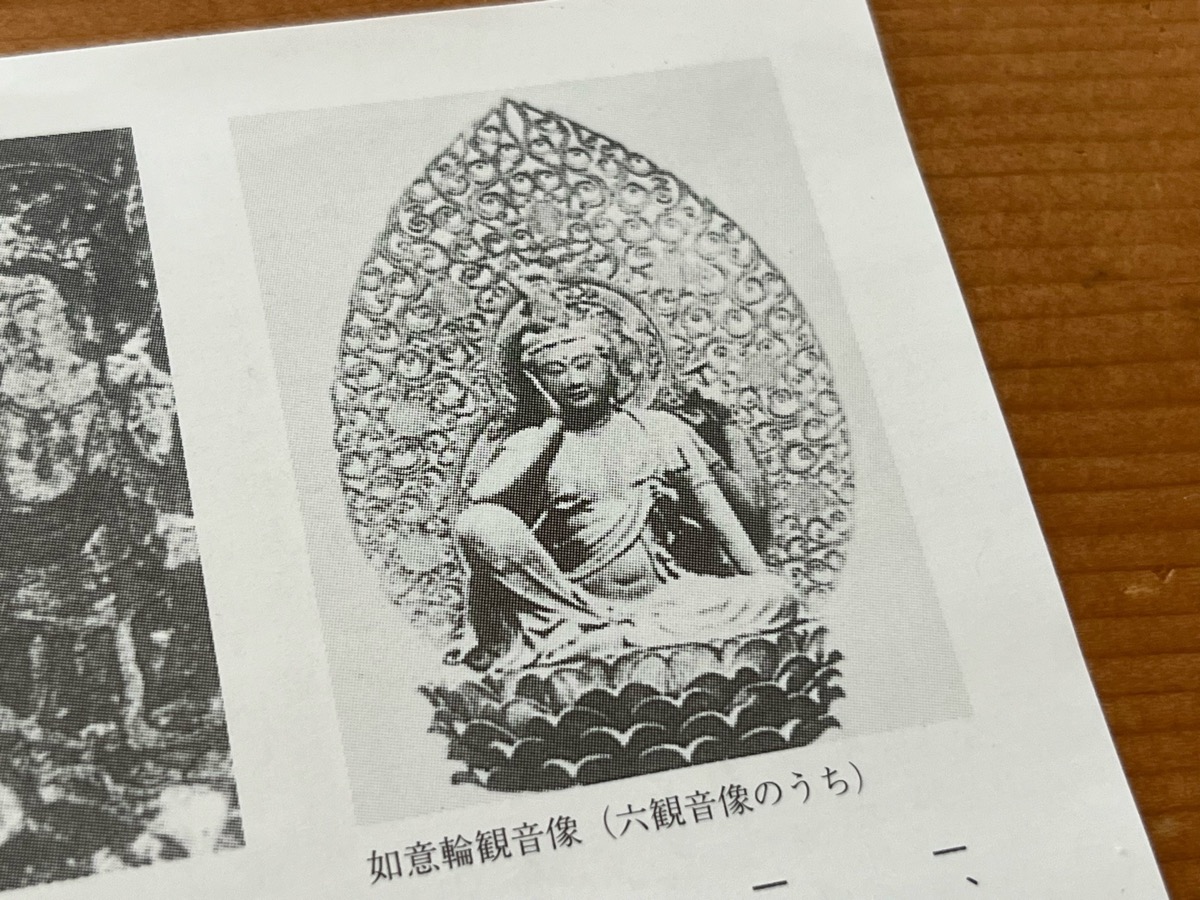

国宝の仏像が、7体並ぶ奇跡。

霊宝殿には国宝の仏像が7体安置されています。運慶の弟子と言われる定慶による「木造六観音菩薩像」の6体と作者不明の「木造地蔵菩薩立像」です。今回大報恩寺を訪ねたのが2024年8月だったのですが、その半年ほど前に国宝に新たに指定されたばかりでした。とくに「木造六観音菩薩像」は聖観音、千手観音、馬頭観音、十一面観音、准胝観音、如意輪観音の6体で、いずれも流麗な曲線と精巧な作風が見事な仏像です。それは本当に生きているかのような表情をしているのです。また鎌倉時代の六観音が全て揃っているのは他に例のないことだそうです。「木造地蔵菩薩立像」は今まで重要文化財にも指定されていませんでしたが、同じ時期に作られたものと分かり、いきなり国宝に指定されたそうです。

霊宝殿には7体もの国宝仏像が安置されている。「木造六観音菩薩像」と「木造地蔵菩薩立像」は必見。

まるで博物館、至福の時間を愉しむ。

他にも「木造十大弟子立像」も見事。あの快慶の作とされている10体の像で、お釈迦様の高弟10人の姿が表されています。ずらりと並ぶ様子は壮観。さらに平安時代の「木造千手観音立像」も見ごたえあり。また一際目を引くのは高さ7mもある2基の「鼉太鼓縁」。雅楽を演奏する時に太鼓に取り付ける装飾で、繊細な彫刻が施されています。またその横には将軍足利義満が乗っていた御所車(花車)の車輪も展示されています。直径2.2mもあり、どれほど大きな車だったのでしょうか。

ちょっとした博物館ほど充実した大報恩寺の霊宝殿。拝観料を納める時に「独り占めですよ〜」とにこやかに言われた通り、こんなに贅沢な空間は私1人のものでした。なんという至福の時間。撮影禁止のため写真はありませんが、圧倒的な文化財を瞼にしっかり焼き付けました。

国宝の他に30体以上の仏像が重要文化財となっている。また宝物も多数あり、まるで博物館のようなボリューム。

本堂棟梁の妻、「おかめ」の伝説。

また大報恩寺では、本堂建築の棟梁の妻だった「おかめ」に纏わる物語も有名。『棟梁の失敗をおかめの知恵で解決した。しかし女である自分の手助けにより夫の大役が果たされたことが知れると、夫の名誉を傷つけてしまう。そう考えたおかめは、夫の名声を守るために落成を待たずに自ら命を絶ってしまった。』という悲話。大報恩寺ではそんなおかめの供養のために「おかめ塚」「おかめ像」が置かれていますし、本堂前の大きな枝垂れ桜も「おかめ桜」として親しまれています。さらに本堂にも寄進されたおかめの人形や面が無数に飾られた部屋もありました。

大報恩寺はまた「おかめ」の伝説でも知られる。写真は供養のために建立された「おかめ塚」。

本堂前の大きな枝垂れ桜「おかめ桜」。

境内にはなぜか弓道練習場がある。

遠回りしてでも、絶対に訪れるべきお寺。

またこの話には続きがあって、千本釈迦堂はその後応仁の乱を生き残った唯一の建物となり、大工のあいだでは「おかめ」に対する信仰に繋がりました。とくに関西では今でも建物新築の上棟式には、おかめの面をあしらった御幣を飾るのが習わしとなっているのです。

ということで、ほんとに数多くの見どころと逸話を持つ大報恩寺。京都では他の有名な寺社にやや隠れた存在になっていますが、秘めたる魅力はそれらに全く引けを取らない名刹。遠回りしてでも絶対に訪れるべきお寺です。

かなり珍しい鳥居がある「稲荷社」。大報恩寺は見どころに尽きなく、遠回りしてでも絶対に訪れるべき名刹。

photo.

アクセスマップ

■公共交通機関でのアクセス

-

市バス「上七軒」停留所

京都駅からは市バス50系統で約23分、または四条河原町→203系統・10系統でも。バス停から徒歩約3〜4分で到着します。 -

市バス「千本今出川」停留所

地下鉄・京阪・阪急沿線からのルートも多く、下車後徒歩5分ほど。 -

嵐電 北野白梅町駅

駅から徒歩約15分でアクセス可能です。

■車でのアクセス

- 名神高速 京都南ICまたは京都東ICから国道1号・今出川通経由で約30分です。

- 駐車場:境内に無料駐車場を完備(乗用車25台・バス6台)。西門(七本松通沿い)から進入してください。

- 周辺には「ショウランパーキング」や「リパーク千本釈迦堂南」など徒歩3分以内に有料のコインパーキング多数あり。

詳細情報

| 名称 | 大報恩寺(千本釈迦堂) |

|---|---|

| 所在地 | 京都府京都市上京区溝前町1034 |

| 問い合わせ先 | 075-461-5973 | 大報恩寺 |

| 休業日 | - |

| 料金 | - |

| 駐車場 | 無料駐車場 |

| 公式サイト | ― |

| wikipedia | https://ja.wikipedia.org/wiki/大報恩寺 |

| 食べログ | - |

| トリップアドバイザー | https://www.tripadvisor.jp/Attraction_Review-g298564-d1386079-Reviews-Sembon_Shakado-Kyoto_Kyoto_Prefecture_Kinki.html |

| LAST VISIT | 202408 |

※掲載のデータは当ページ更新時点でのものです。以後の変更や詳細な情報につきましては、ご自身でお問い合わせの上ご確認いただきますよう、あらかじめご了承ください。