釘抜地蔵(石像寺)

くぎぬきじぞう・しゃくぞうじ □京都府京都市

<信仰の厚さを知る、独特の世界観。>

京都市上京区にある「釘抜地蔵(石像寺)」は、正式名称を石像寺といいます。本堂の外壁には無数の釘と釘抜きが取り付けられており、体の苦しみや心の悩みを抜き取ってくれるという「苦を抜く」の信仰を表しています。本堂裏手には、鎌倉時代前期の石像・阿弥陀三尊像など、魅力が詰まっています。本記事では、釘抜地蔵の魅力やアクセス、実際に訪ねて分かったおすすめ情報などを詳しく紹介します。

信仰の厚さを知る、独特の世界観。

その風変わりな名称が気になって、近くにある大報恩寺を訪ねたあとに立ち寄ってみました。大報恩寺の素晴らしさに度肝を抜かれる体験をしたばかりでその興奮覚めやらぬという感じでしたが、釘抜地蔵の山門をくぐり抜けた瞬間にはすっかり頭の中が切り替わっていました。そう、釘抜地蔵もまた他のどこにもない特別な世界観をもって私を迎えてくれたのです。

819年に空海により開創された石像寺は、一般的には「釘抜地蔵」として知られている。境内には特別な世界観が感じられる。

無数の提灯が掛けられた「中門」。

中門前にある大きな釘抜。

特別なオーラを放つ、釘抜地蔵の本堂。

819年に空海により開創された釘抜地蔵は今は浄土宗の寺院で、正式には石像寺といいます。千本通に面して参道と山門があります。山門の手前には百度石、それに見慣れぬ釘抜きのオブジェが。

山門を抜けると、こぢんまりとした境内の正面すぐに釘抜地蔵の本堂があります。規模的には町中の地蔵堂といった境内の雰囲気ですが、やはり何かが違います。美しくて豪華な感じです。たくさんの奉納された提灯を提げて、その手前にも釘抜きを模したであろうモニュメントが建っています。本堂の正面左隅には賓頭盧様、本尊は空海が唐から持ち帰った石を自ら彫んだと言われる地蔵菩薩です。

屋根の形状など独特の外観が印象的な釘抜地蔵の本堂。たくさんの奉納された提灯が提げられている。

本堂の裏手にある「地蔵堂」。

1964年に奉納された釘抜のモニュメント。

「苦を抜く」が、「釘を抜く」と変化した。

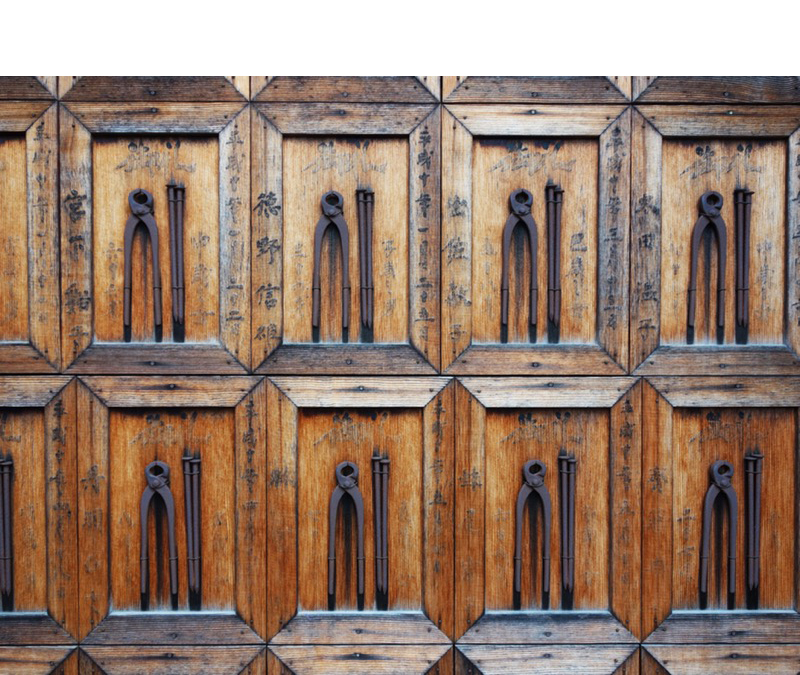

そんな本堂の決定的な特徴が、四方の外壁に取り付けられた無数の釘と釘抜き。20cm角ほどの板に据え付けられたものが、びっしりと壁を覆っています。「苦を抜く」が「釘を抜く」と変化したそうですが、体や心の苦しみを取り去ってくれる地蔵菩薩様に、ご利益をいただいた御礼にと奉納された「御礼絵馬」と呼ばれるもので、約1,000枚あるそうです。その様子を見ていると、釘抜地蔵のご利益の強さのようなものを感じます。

本堂の外壁に取り付けられた無数の釘と釘抜き。ご利益をいただいた御礼にと奉納されたもので「御礼絵馬」と呼ばれる。

無数の石像を安置する「阿弥陀堂」。

本堂内の左手に安置される「賓頭盧尊像」。

本堂の裏手にも、いくつかのお堂が。

また本堂の裏手にもいくつかのお堂があり、そちらにもたくさんの奉納物が集められていて、信仰の厚さが感じられました。そのうちの阿弥陀堂で拝観できるのは、阿弥陀如来と脇侍の勢至・観音菩薩、阿弥陀三尊の石像です。鎌倉時代前半のもので、国の重要文化財に指定されているものです。

ほかにも釘抜地蔵では、本堂の周りを数え年の回数分周回して初めて御朱印がもらえたりと、変わった風習も。小さな境内に、見どころがたくさん詰まったお寺です。

阿弥陀堂の阿弥陀如来と脇侍の勢至・観音菩薩、阿弥陀三尊の石像は鎌倉時代前半のもので、国の重要文化財に指定されている。

境内には情緒ある光景が見られる。

中門を抜けて左手にある「大師堂(観音堂)」。

photo.

アクセスマップ

■公共交通機関でのアクセス

-

京都市営バス

「千本上立売」バス停下車、徒歩約2分で到着します。京都駅から206系統、四条河原町や京阪三条からは46・59系統を利用できます。 -

嵐電(京福電鉄)北野線「北野白梅町」駅

徒歩約18分。市バスとの組み合わせもおすすめです。

■車でのアクセス

- 専用の駐車場はありません。車で訪れる場合は、徒歩1〜2分圏内にあるコインパーキング(例:「ウイングウッド西陣mini」「キョウテク千本上立売西」など)をご利用ください。

- 名神高速「京都東IC」・「京都南IC」から一般道(千本通や今出川通など)で約30~40分のルートが目安です。

詳細情報

| 名称 | 釘抜地蔵(石像寺) |

|---|---|

| 所在地 | 京都府京都市上京区花車町503 |

| 問い合わせ先 | 075-414-2233 | 石像寺 |

| 休業日 | - |

| 料金 | - |

| 駐車場 | - |

| 公式サイト | ― |

| wikipedia | https://ja.wikipedia.org/wiki/石像寺 |

| 食べログ | - |

| トリップアドバイザー | https://www.tripadvisor.jp/Attraction_Review-g298564-d1371491-Reviews-Shakuzoji_Temple_Kuginukijizo-Kyoto_Kyoto_Prefecture_Kinki.html |

| LAST VISIT | 202408 |

※掲載のデータは当ページ更新時点でのものです。以後の変更や詳細な情報につきましては、ご自身でお問い合わせの上ご確認いただきますよう、あらかじめご了承ください。